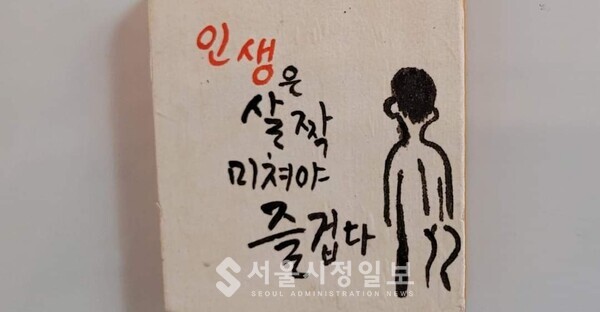

[서울시정일보 박혜범 논설위원] 사는 일들, 살아야 하는 일들에 치여 지치고 맥 풀리는 오후, 강변 집으로 돌아가기 위해 구례읍 오거리 카페 허밍에 앉아 커피 한 잔을 시켜놓고, 강으로 나가는 6시10분 군내버스를 기다리고 있는데, “인생은 살짝 미쳐야 즐겁다”는 (사진 참조) 글귀가 새삼스럽게 눈에 든다.

“인생은 살짝 미쳐야 즐겁다”는 의미를 모르지는 않지만, 이따금 드나들며 볼 때마다 드는 생각은, 시퍼렇게 젊은 날 미치지 못해서 환장을 했던 내 자신의 경험으로 보거나, 다 늙은 지금도 역시 절감하는 것은, 사람이 미친다는 거 그것도 생으로 미친다는 거, 그거 정말 힘들고 어려운 일이라는 것이다.

그런데 처음 저 단문을 지어낸 사람이 누구인지는 몰라도, 소품으로 카페 벽에 붙여놓은 허밍의 여주인은, 사람이 미친다는 거, 그것도 살짝 미친다는 것이, 얼마나 힘들고 어려운 일인지를 아는지 모르는지 알 수는 없지만, 글귀 자체가 참 쉽게도 말하고 있다는 것이다.

연일 꼬일 대로 꼬여버린 봉산의 터를 다듬고 정비하는 삽질과 휘두르는 오함마(해머)질에 파김치가 되어, 카페에 앉아 강으로 나가는 버스를 기다리고 있는데, 오늘따라 유달리 “인생은 살짝 미쳐야 즐겁다”는 글귀 옆에 서있는 사람의 모습이 마치 젊은 날의 내 모습을 보는 것만 같아 씁쓸하기만 하였다.

집에 돌아와서 40여 년 전 젊은 날의 객기로 세상을 조롱하며 썼던 “미치기도 힘들더라.”는 제하의 글을 다시 읽어보는데,....

문화도 사회도 사람 사는 일들까지, 모든 것들이 다 변하여버린 지금, 당시로서는 아무도 상상하지 못했던 세월을 살고 있지만, 분명한 한 가지는 40여 년 전이나 40여 년 후 지금이나, 사람이 미친다는 거 그것도 생으로 미친다는 거, 그거 정말 힘들고 어려운 일이라는 것이다.

다음의 글은 그러니까 1982년 겨울 어느 날 밤 불심검문을 당한 끝에 광화문 네거리 국제극장 앞 파출소로 끌려가서, 팬티까지 벗어서 내가 나라는 것을 증명해야 했던 일이 있었는데, 그때 메모하여 둔 것을 (83년) 이듬해 봄에 발표한 것이다.

=미치기도 힘들더라.=

심산유곡 바위 아래 웅크리고 앉아있는 한 마리 산짐승이 되어서

계곡 흰 바위에 홀랑 벗고 누워서

여울목에 지는 꽃잎을 따라서

바람 따라 구름처럼 흘러서

아스팔트 네거리 한가운데 누워서

오장육부에서 터져 나오는 누우런 설사를 갈기면서

막걸리 한 잔을 뱃속에다 부으면서

희미한 가로등을 부여안고서

전봇대에 기대서서 오줌을 싸면서

달 없는 밤 달뜨라고 소리치면서

통금 없는 길거리에 큰 대자로 누워서

순경 나으리의 후레쉬 불빛 속에서

비오는 길거리 흙탕물에 뒹굴면서

비틀비틀 갈지자를 검은 고무신으로 쓰면서

엉금엉금 네 발로 기어가면서

부잣집 똥개에게 궁둥이를 물리면서

엎어져도 구멍 하나요. 뒤집어져도 구멍 하나라 구멍뿐인 것이 여자 팔자라는 미친년의 노래를 들으면서

숫처녀 반야봉에 올라서서

술에 젖어 불그레 상기된 주막집 주모의 입술을 바라보면서

간드러진 니나노 작부의 젓가락 두들기는 소리를 들으면서

그놈이 그놈 같은 아파트 창문을 헤이면서

도둑놈이라고 외치면서

형사 나으리의 구둣발에 짓밟히면서

서울역의 기적소리를 들으면서

한적한 시골길을 가면서

냇가에서 쪽대를 들고 고기를 잡으면서

얼큰한 매운탕 막걸리에 취해서

입 안을 톡 쏘는 시큼한 회 맛 소주잔에 취해서

죽어버린 시체 앞에서 가사장삼을 걸쳐 입고 서서

커다란 차바퀴에 깔려버린 어린아이의 검은 머리를 보면서

칠성당을 향하여 목탁을 던지면서

새벽하늘을 윙윙거리는 크나큰 범종을 바람결에 치면서

꽁꽁 언 개울물에 얼음을 깨고 검은 고무신을 곱게곱게 씻으면서

하얀 눈 위에다 검은 머리를 삭발하면서

미쳐버린 선무당의 징소리 장단에 벌거벗고 덩실덩실 춤을 추면서

흰 구름 흘러가는 달빛 아래 울어대는 소쩍새를 찾아서

텅 빈 가을 들판에 홀로 울고 있는 허수아비를 달래면서

다 떨어진 승복 위에 하얀 눈이 내리는 산길에서

북풍한설 찬바람에 얼어붙은 물레방아를 쓸어안고 울면서

임 떠나 허물어진 옛터에 깨어져 울고 있는 기왓장을 달래면서

지친 몸뚱아리 바위 밑에 누워 죽기를 바라면서

춥고 배고파 허기진 창자를 달래려고 나무해다 팔면서

타오르는 촛불 밑에서 하얀 촛농을 녹여 우리 집 마누라 관음보살 부처님을 만들면서

그 앞에 물 한 그릇 떠놓고 엎드려 통곡하면서

미쳐버리고 싶었는데 미치기도 힘들더라.

정말 힘들더라.

강물은 안개를 삼키지 못한다.